お知らせ

2025/08/20

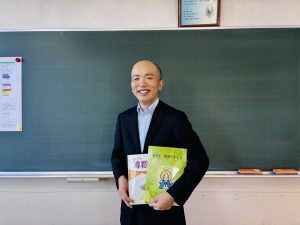

湊 雄史 教諭

3年A組担任 学年主任

大阪教育大学小学校教員養成課程を経て2001年から教職に就く。賢明学院小学校には2013年に着任。 2025年度は3年生の担任・学年、研究推進、算数科主任を務める。 西日本私立小学校連合会算数部代表補佐 令和6年度 啓林館算数教科書 「わくわく算数」著作編修関係者 Rimse「算数・数学の自由研究」作品コンクール審査員

教師を目指したきっかけ

学校の先生になることを意識したのは大学受験時です。小学校の教師という職業を意識したのは、実習校の小学校で出会った先児童影響です。その先生方の学習の進め方や言葉の使い方、児童の様子に驚きと尊敬が入り混じった感覚を覚えました。大変な実習期間を無事に終えて、その体験により「小学校教師になろう。」と強く意識しました。

2000年代初めは社会情勢も不安で、教員採用の状況が非常に厳しい時代でした。また、大学での学問も面白く、大学院に進学し学問を続けてみたいという気持ちも強くありました。大学の恩師に相談すると「あなたの研究に説得力を持たせるには、現場の経験が必ず必要です。」と助言を受けました。

いろいろ悩んだ挙句、大学院を一時休学し、思い切って現場に飛び込んでみることにしました。教師1年目から私立の小学校に採用され、2年生の担任からキャリアがスタートしました。自分自身が私立学校に学生として通った経験は1度もないので、全てが目新しかったです。授業を作る、2年生の児童と1日を過ごす、児童の帰宅後は明日の準備をする、学校運営のための様々な仕事を諸先輩方の先生に教えていただきながら一緒に取り組む、その学校の独自の習慣と文化に慣れる等、なかなか大変でした。

担任をしたクラス保護者の方々から「私たちも先生を育てていこうという思いや期待があるので、先生も頑張ってください。」という言葉を頂戴したことは、本当に深く心に残っています。

2年目以降は、どんどん仕事にも慣れて、教師の仕事が授業づくりを中心に面白くなっていきました。

ここ20年間の教育の変化をどう捉えていますか

この20年間で児童現場の様子は大きく変わりました。教師は「詰め込み型」から「ゆとり型」への転換に対応し、児童の自主性や個性を尊重する教育を重視するようになりました。廃止されましたが、教員免許更新制の導入もありました。教師は定期的な研修を通じて、最新の教育知識や技能を学び続ける姿勢が求められるようになりました。また、「学び続ける教師像」の確立をもとめられるようになりました。教師は単なる知識の伝達者ではなく、児童の「主体的・対話的で深い学び」を支えるファシリテーターとしての役割が強調されました。教員は「教える人」から「学びを支える人」へと変化、児童が自ら問いを立て、仲間と協力しながら学ぶことを支える役割へ重点が動きました。特別支援教育・道徳の教科化・英語教育の強化もありました。教師は専門性の高い指導力を求められ、教科横断的な視点や個別支援のスキルが必要になりました。あとICT関連も入ってきました。パッと思いつくものを並べてみましたが、非常に多岐にわたっています。これらの変化は、児童の未来を見据えた変化です。一方で、教育現場の負担も増えており、制度・社会の支えが必要なのも事実だと思います。

これまでの保護者の方へ対応を通して感じるのは「いい進学先・いい大学に入ってほしい」という声に加えて「個性を伸ばす」「自分らしく生きる」を意識しておられる家庭も増え、多様な児童の進路実現への考え方の存在を感じます。幸福・自立・ウェルビーイングなど、児童の「生き方」全体を見守る傾向の強まりを感じます。これまで以上に学校と保護者の信頼関係と対話が何より大切と思います。どちらかが「主導権を握る」のではなく、児童の未来のためにチームを組む関係です。

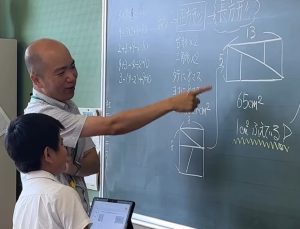

「分かった!」がある算数実践を目指して

社会の変化に伴い、児童に求められる力も大きく変わってきました。最も身近に変化したと感じるのは、学力の“評価”そのものです。かつては「正解を早く出す」ことが重視されがちでしたが、今では「考え続ける力」「問いを見つけ、能動的に学び続ける意欲」に焦点があるように思います。

本学は私立学校です。入学してくる児童の多くがすでに先行学習を終えて、知識は豊富に持っている児童が多いです。しかし「計算ができる」ことと「分かっている」ことは違います。だから私の算数の学習、授業デザインの原則は、「わかった」までの過程・理由を大切にします。たとえば、分数の割り算では逆数をかけますが、「なぜ逆数をかけると正しく計算の結果が得られるのでしょうか。」この「なぜ」に向き合い、これまで学習した計算のきまりとつなげて納得できたときの「あっ、そうか!」という児童の学びは、教室の空気を一変させます。同じように、図形の面積公式も、図形の性質等、既習事項を絡めながら、公式ができる過程で、その考え方を発見する。「なるほど、こうなってたのか!」という納得が生まれる。こうした発見と納得の連続があり、児童の深い学びへとつながります。

「みんなで学ぶことの良さ」について

「学習内容を記憶するだけの時間」「一人で課題に取り組む時間」は、わざわざ学校に登校しなくても成立します。学ぶ時間や場所や方法は、本当に一人ひとり違ってもできる時代です。では、「なぜ、わざわざ学校に来て学習をするのか、その良さは?」と考えることがあります。その良さは、課題にチャレンジするときに、能力に違いがある児童が集まっている教室だからこそ、考え方の違いや発想の豊かさが生じ、それらが交わることで生まれる【学びの価値を体験できること】だと考えています。具体的には、本学では「オープンアプローチ型」の授業実践に力を入れて取り組んでいます。

簡単な例で示します。1年生にある程度計算を習熟させたあと、練習問題の時間があったとします。

❶3+7=?

❷□+〇=10 ❶と❷の式を示して1年生にたずねると❷のたずね方のほうが、圧倒的に算数の学習で児童が集中します。答えが10になる式を調べるとともに、被加数が小さいほうからならべると、加数と被加数の変わり方のきまりにも目が向きますね。

また、5年生に「縦2㎝横2㎝高さ4㎝の直方体の体積を求めなさい」と尋ねるよりも、「体積が16㎤の直方体を作りましょう」と課題を出したほうが、児童の数のぶんだけ多様な見方が出てきます。自分の頭の外にある発想に出会ったときの児童の顔は、それは素敵な表情です。

「新しい算数の授業づくり」に込める思い

私の算数実践の原点となった体験があります。研究会で参観したある学校での4年生での授業です。「和が1/2になる分数の組み合わせを調べてみよう」という課題に対して、児童が試行錯誤を繰り返す姿がありました。その姿に、「この愉しそうに考える、豊かな学びをどうすれば生み出せるか」と衝撃を受けました。そこから私の算数の授業づくりの学び直しが始まりました。「こういう授業を生み出すためには、何を読めばいい?」「どこへ行けばヒントに出会える?」と周囲に尋ね、文献を読み、いろいろな研究会に行きました。そこで出会ったのが、同世代の算数授業実践に取り組む先生方です。彼らの積み上げる実践の厚みに、私は「自分は何も知らなかった。」と唖然としました。そこからは、算数の学習時間に児童に本気で考えることを愉しんでもらおうと教材研究の連続です。児童の学習の様子や成果を見て「自分はどれだけ児童の学びと向き合えているか」を問い直すことになります。もちろん、授業がうまくいかないことも多々あります。思い通りに進まない、反応が返ってこない、そういう“苦い授業”も経験しました。その度に、自身で振り返り、周りの先生方の助言からの気づきで成果が得られ、積み重ねてきた足跡が自身の成長のしるしだと思います。

今後も、児童が「わかった!おもしろい!」と感じられる学習、児童が「自分で自分の学びをつくっていく」学習にチャレンジしていきたいと思います。

司会:算数という教科は、「嫌いな教科ランキング」に入ってしまうことがよくあります。でも、賢明学院小学校の実態はまったく異なります。実際の授業や学年末アンケートの結果を見ると、「算数が好き」と答える子が圧倒的に多いですよね。

湊:児童が「算数って面白い」と感じられるよう、学習の中に小さな発見や驚きのある課題を散りばめているからです。“できる、知っている”から“わかった”になる。例えば高学年では1年間の算数の学習指導計画で各ポイントで負担にならないように“発見のある学習”を、設けています。教材選びにおいても、「みんなが参加できるものか」「発見・学びの余白があるか」を大切にしています。 今年は3年生を受け持っていますが、授業始まりに、授業回数の数を見て、かけ算の式に言い直す遊びをしています。数としては大きくても、例えば47だと2通りしか出ませんが、なぜか児童は「もっとあるよ。」とか言い合いながら式を探します。 反対に12の時には、6通りと意外と多いことにびっくりします。「家で100まで調べてきたよ」なんて声を聞くと算数の授業が教室だけで完結しないことや、自分から進んで取り組んでいる態度に私は喜びを感じます。マグネットを並べて「12は、長方形で双子が多い、9や16は、正方形でキレイ」という発見も素敵でした。おぼえること、早く唱えることへ良さを認めがちな九九と児童の関係に、「新しい数の見方」が加わる瞬間は、児童にとっては驚きと喜びの詰まった時間です。授業始まりのただの計算遊びが「これは何なんだろう?」という問いに変わる瞬間が、学びを本物に変えてくれます。

「これからの役割」

算数が好きと答えてくれる児童が多いのは、6学年通して、各先生方の算数の授業づくりへの取り組みのリレーバトンが上手く渡っているおかげもあります。本学に着任してから、指導講師の矢谷健一先生と共に、各領域別の指導の手引きや学ばせ方の整理、授業づくりへの考え方、魅力ある教材作成、研究会発表への精力的な取り組みなど、2025年まであっという間でした。6学年12クラスのどの算数の学習でも、先生と児童にとって、充実した算数の学びの時間であってほしいので、自分の役割としては、新しい授業実践を提案しながら、先生方を牽引していく役割にあると考えています。ちょっと入りにくいかもしれないですが、「算数の授業づくりって面白そう」って先生方自身にも感じてもらえるようにいろんな角度から種まきをしています。

最近は、先生方に質問される機会がしばしばあって、内心うまく答えられるか、緊張しますが、そこから新しい、授業アイデアがひらめくことも多くて楽しいです。自分が代わりにやってみたいぐらいです。職員室で「児童が本気で考えるには、どう仕掛ければ良いだろうか。」なんて算数の学習のつくり方で問いと答えを繰り返しながら先生方と話しているときは【賢明アカデミー】な時間です。

教材や指導アイデアを教員同士で考えを練るのに、時間を割きにくいと今は言われていますが、賢明学院小学校では大切な時間です。その時間が今後も充実するようにしていきたいです。それが賢明学院小学校に通う児童の算数の力を伸ばすための具体ですから。

研究・著書関係

算数の授業実践・研究発表を多数経験。

直近では第106回全国算数・数学教育研究(大阪)大会「ICT の活用・プログラミング教育」にて発表、高評を得る。

教科書執筆・編集関係では

令和2年度

啓林館算数指導書 執筆

啓林館プログラミング教育アドバイザー

啓林館算数指導用教材 「授業力をみがく 新・実践編」執筆

令和6年度

啓林館算数教科書 「わくわく算数」著作編修関係者

啓林館算数指導書 執筆

等がある。

公益社団法人 日本数学教育学会会員

関西算数授業研究会会員

相愛大学 教職実践演習講師

NPO法人Type_T算数A分類ワークショップ講師(2021) 等外部でも積極的に活動し、日々研鑽を積む。